住友ゴム工業

天然ゴム研究で意見交換会

報道陣に情報発信

トマト由来酵素への着眼等

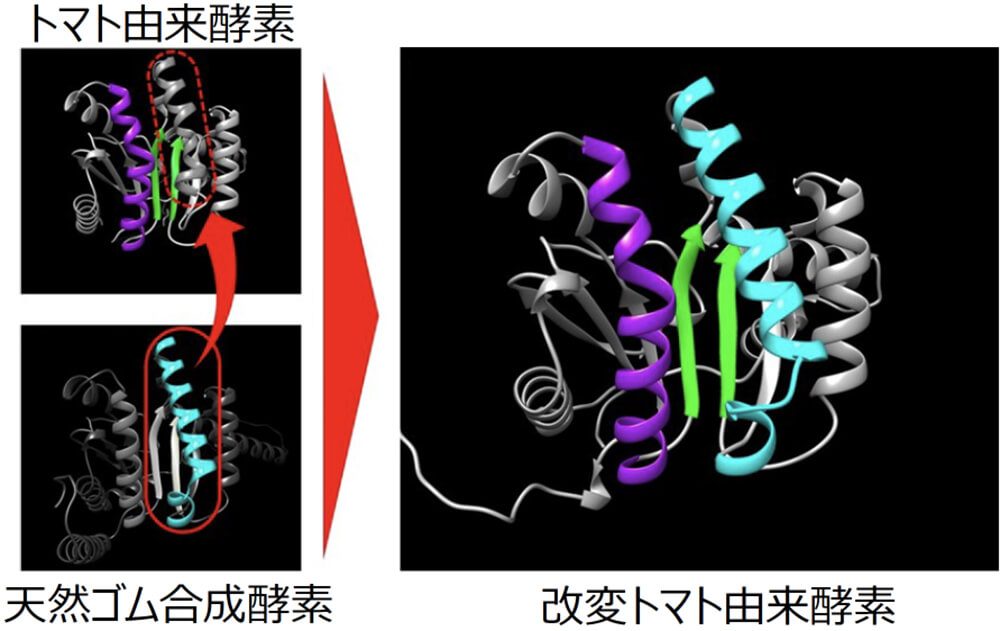

【パラゴムノキのゴム合成酵素の一部をトマト由来酵素に置き換えた】

住友ゴム工業(山本悟社長)は9月27日、オンラインを通じて報道陣との「天然ゴム研究の情報発信に向けた意見交換会」を開催した。同社が研究を進めているパラゴムノキの品種改良によって天然ゴムの収量を増加させる技術について、同社ではメカニズムや今後の可能性について解説。将来的な天然ゴムの需要拡大が予測されるものの、天然ゴムを産出するパラゴムノキは産地が限定され、気候などによって収穫量も不安定。最近では、ロシアタンポポやグアユールといった他の植物からの収穫にも目が向けられているが、同社ではパラゴムノキの天然ゴムの収穫量増をテーマに研究を推し進めてきた。天然ゴムの合成メカニズムを解明し、ゴム合成酵素の一部をトマト由来の酵素に置き換えることで、天然ゴムの収量が増加するメカニズムを解明。報道陣からは、トマト由来酵素に着眼したポイント、将来の実用化の見通しなど、さまざまな質問が寄せられた。

意見交換会には、同社材料企画部の上坂憲市部長、宮城ゆき乃課長、山口晴彦主査が出席。研究の糸口から成果に至るまでの道筋を、発想の糸口から難関の突破口となった考え方の転換などを交えながら研究内容についての説明を行った。

開会に先立ってあいさつに立った上坂部長は「われわれの生活にとってゴムの存在は不可欠で、まだまだ需要の拡大が予想されるが、それにはさまざまな課題を抱えている。熱帯でのみ生産が可能であり、現在はその8割が東南アジアで生産されている。同じ栽培面積で、より多くの天然ゴムを採取できる品種の開発や、病気に強いパラゴムノキへの品種改良、天然ゴム栽培農家の持続性維持など、今後の天然ゴムの需要増加に向けて取り組むべき課題は多い。他の植物という選択肢もあるが、われわれはパラゴムノキの天然ゴム生成メカニズムに目を向け、品種改良によって収量を上げる技術、トマト由来酵素への着眼等をテーマに取り組んだ」と説明。引き続き宮城課長、矢口主査が研究成果を引き出すまでの経緯について講義した。このテーマを選んだ理由として宮城課長は「住友ゴムでは持続可能な社会の実現に向けたさまざまな取り組みを行っている。今回の研究にはその目的に向けた思いが込められている」と強調した。天然ゴムの生産量の増加によって世界レベルで需要が増大する天然ゴムの調達に貢献し、収穫量が増えることで化石由来の合成ゴムからの置き換えによる合成ゴムの使用削減にも含みを持たせた。強度を高めた分子構造を持った天然ゴムの実用化などにより、耐摩耗性向上などといったタイヤ自体の性能向上への可能性にも及んでいる。

報道陣からの「なぜトマトの酵素に着目したのか」という質問に対しては、分子構造が似通っていたことを理由として回答。構造解析には困難を極めるといわれるが、トマト由来酵素も同様で、約2年間をかけて2021年にようやく構造解析に成功した。

天然ゴムのモノマーが重合する様式は、Cis型とTrans型の2種類が存在するが「ゴム合成酵素はCis型とTrans型の両方の酵素でつながっており、他の天然素材はTrans型でつながっている。Cis型のみで酵素がつながっている素材は、現時点ではトマト以外には見つかっていない」(山口主査)。本来のゴム合成酵素は、Trans型とCis型でモノマーがつながっており、Cis型のみにすることによってモノマーの含有量は上昇。Trans型ではモノマーが2~3の割合でつながっているが、Cis型になると数千にまでモノマー数の結合率が高まる。今回、パラゴムノキにおけるゴム合成酵素の一部(Trans型部分)をトマト由来酵素(Cis型)に置換。「狙い通りにすべてCis型重合による新しいポリマーの合成に成功した」(山口主査)。今後の展開としては、酵素の一部を新しい様式と置き換え、Cis型と結合させることで新たなポリマーの開発を進めていく。

報道陣からの「実際にゴムの収量増に反映させられる時期のめどはいつごろになると思われるか」との質問に対しては「試験管レベルでの成功に至ったばかりで、実施までのロードマップは引けていない」と回答。トマト由来酵素によって品種改良を施したパラゴムキの植栽から始める必要があり、トライ・アンド・エラーも想定すると、実際に恩恵を受ける時期の想定は難しい。パラゴムノキは、植樹から5年目でタッピング(樹液の採取)が可能となり、10~15年目が最盛期と言われている。住友ゴムは、将来の持続可能性社会の一端を担う財産作りに力を注いでいるともいえる。

あいさつを行う清水会長

あいさつを行う清水会長

外観イメージ

外観イメージ 新本社工場の外観

新本社工場の外観 ウインターマックスLV01小型トラック用㊤、バン用

ウインターマックスLV01小型トラック用㊤、バン用